加速する超伝導量子コンピュータ開発: 量子コンピュータ工学の創生

今回は、JST ERATO中村巨視的量子機械プロジェクト内のグループリーダーとして超伝導量子コンピュータの開発を進める田渕豊氏(量子コンピュータはじめましたで量子コンピュータの作り方も紹介している)に現場の研究者視点から話を聞いた。

DRAMと超電導量子ビット

超伝導量子ビットの説明の前に通常の我々のコンピュータ上でどのようにビット(以降、量子ビットと区別するために古典ビットと呼ぶことにする)が物理的に表現されているか見てみよう。我々のコンピュータ上の情報の保持はDRAM(動的ランダムアクセスメモリ)が担っている。電源をオフにしても情報を保持できるハードディスクドライブと異なり、DRAMはCPUが行う計算のための作業領域として情報の保持に使われる。勉強机に例えると、CPUは勉強をする人、DRAMは計算をするノートや参考書を置く机の広さ、ハードディスクはそれらを収納する本棚の広さといえる。

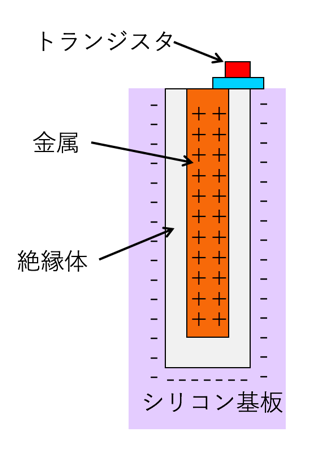

DRAMの古典ビット1つの構造を拡大してみてみると、高校物理で習うような単純な構造できていることがわかる。

金属とシリコン基板が2つの電極をなし、絶縁体を挟んで向き合っている、いわゆるコンデンサ(キャパシタ)になっている。そこに電圧をかけることによってそれぞれ + や - の電荷に帯電する。帯電しているかどうかによって0と1の情報を保持する。電流が流れるか否かが帯電しているか否かによって決まるので2つの状態を読み出すことができる。

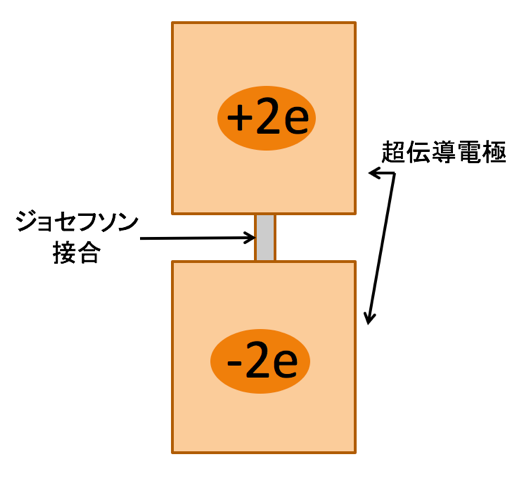

超伝導量子ビットもよく似た構造をもっている。違いは、電極が超伝導物質で作られていること。2つの超伝導電極が絶縁体の代わりにジョセフソン接合という方法で接合されていること。そして、電子2個(超伝導物質内では電子はクーパー対というペアを組む)だけを用いて + と - の電荷を帯電させていることだけである。いわば、超伝導量子ビットは電子2個で動作する究極のコンデンサといえよう。

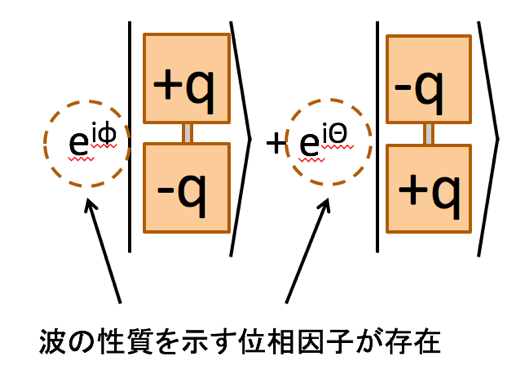

超伝導量子ビットでは、*簡単に説明するため例えば上の電極が + に帯電しているとき0状態、逆に上の電極が - に帯電しているとき1状態として情報を表現することしよう。0から1へ反転させる操作は、0状態と1状態のエネルギーが違うことを利用して共鳴するマイクロ波を照射することで行う。電子がたくさんいる場合には1つずつ電子が連続的に移っていくことを想像するかもしれない。しかし、それよりも細かく分解することができない電子2個からなるクーパー対の場合、0と1を反転させている操作の途中でマイクロ波照射を止めた場合、クーパー対が転送された1状態とそうでない0状態の「量子力学的な重ね合せ状態」が実現される。

単純に足し合わせると帯電のない状態になると思うかもしれないが、それとは異なり2つの状態が複素数の重みで重ね合わさった状態になっている。この仕組みの量子ビットを世界で初めて実現したのが当時NEC(=日本電気株式会社)にいた中村(現 東京大学)・蔡(現 東京理科大学)らで、1999年のことである(発表論文)。超伝導電極を使うため、極低温にする必要があるが、このおかげで電子はペアになり、虫眼鏡で見えるほどの大きなサイズの電気回路であってもエネルギーを散逸することなく量子性を保つことができる。

超伝導量子ビットは着実に進化してきた

2014年マルチネスのグループが極めて信頼性の高い量子ビットを実現し、Googleがマルチネスらをグループごと取り込んだことが、大きな話題になり、量子コンピュータ開発に本格的に取り組むという転換点であった。しかし、2014年に何か大きなブレイクスルーがあったというよりも、それまで15年の歳月をかけて、複数のブレイクスルーが連続的にそして着実に起こってきた結果といったほうが正しい。例えば、2000年には、1ナノ秒だった量子ビットの寿命は、2013年代には数十〜百マイクロ秒へと5桁も改善されている。そこにはたくさんのブレイクスルーが隠されている。

まず、電荷の+と-を基準に量子ビットを表現すると電荷雑音によって量子ビットのエネルギーが揺らぎ、量子ビットの寿命は短かった。これを避けるために、超伝導ループ中の磁束量子(磁束も量子化することで飛び飛びの値をとる)を利用した磁束量子ビットが、NECの中村が滞在中のDelft工科大のグループから2003年に登場する。これはD-waveの量子アニーラでも採用されている量子ビット方式である。その後、電荷を基本とする量子ビットの構造を最適化することにより、大きな静電容量により電荷雑音を軽減した、トランズモン量子ビットが2008年にYaleのグループから発表され(発表論文1), (発表論文2)、現在の超伝導量子ビットの主流になっている。また、超伝導量子ビットを取り囲む周辺電磁環境の制御(2008年)、半導体・絶縁体基板の表面・界面・誘電損失の改善(2008年~)、高周波雑音の遮蔽技術(2013年)、非平衡準粒子対策(2015年)が施され、寿命は百マイクロ秒にまで伸びた。これら一つ一つが寿命を1桁伸ばすような大きなブレイクスルーであったといえる。

量子ビットの読み出し

量子ビットが冷凍機のなかできちんと動いていたとしても、それを読み出すことができなければ量子コンピュータとして機能しない。電子2個からなる究極のキャパシタである超伝導量子ビットの非破壊読み出しパルスエネルギーは、0.01~0.05 fW/MHz(fはフェムトとよび千兆分の一を意味する)である。30万円くらいで市販されている常温のマイクロ波増幅器でも1fW/MHzほどの入力換算雑音があり、雑音に埋もれて読み出せない。さらにマイナス269度で動作する80万円程度の低温低雑音増幅器を使っても0.1fW/MHzが限界だ。つまり、量子ビットの作成だけではなく、それを読み出すことも究極的な挑戦だ。NECの山本らは2008年に超伝導量子干渉計(SQUID)を用いた回路により0.01fW/MHzという入力換算雑音を実現するジョセフソンパラメトリック増幅器を発表した。これを用いて、量子ビットを単一試行により(=積算を必要とせず) 非破壊に読み出すということが2011年に米国カルフォルニア大学バークレー校のグループから報告されている。この頃、量子ビットとして機能するための最低限の機能および寿命が備わりつつあったといえる。また、この究極的な環境で動作する増幅器などは他の分野にも利用されており、量子コンピュータ開発から得られた大きな副産物でもある。

超電導量子干渉計の模式図。(画像はKwok, Raymondより引用)

超電導量子干渉計の模式図。(画像はKwok, Raymondより引用)

大規模な超伝導量子コンピュータに向けて

このような着実かつ連続的なブレイクスルーに支えられ、大規模な超伝導量子コンピュータ実現にむけた基礎が固まったといえる。しかし、まだまだクリアしないといけない問題は山積みだ。今の技術のまま、単純に並べるだけで大規模な量子コンピュータができるほど、量子コンピュータの開発は甘くない。いわば、いまはプラモデルのガンダムができ、それをそのまま大きくしようとしているフェイズであるといえる。プラスチックでできたガンダムをそのまま拡大することによってお台場に展示されていたような20メートルの実物大をつくるのは難しい。巨大なガンダムを作るためには、それを支える基礎、材質、頑丈な構造などプラモデルからは得られない新たな知識が必要になる。さらに、それを歩かせるとなると、可動部の設計やエネルギーの供給など新たな問題も色々出てくるだろう。大規模な量子コンピュータの実現にも、このような数ある基礎的かつ工学的な問題を1つずつクリアしていく必要がある。それは、いま脚光を浴びている量子コンピュータの華々しい印象から程遠い泥臭く地道な営みである。しかし、これまでは着実にそのような問題を解決し進歩していたことも事実だ。

また、量子コンピュータで新しいビジネスを切り拓く話題はよく耳にするようになったが、既存のビジネスを量子コンピュータの開発のために応用し、量子コンピュータの発展を支えていくことも重要である。実際、Googleが開発している量子コンピュータの制御部品にもたくさんの日本企業の高精度な部品が実際に利用されている。高周波同軸線回路、マイクロ波コネクタ、それらの精密加工技術、マイクロ波発振器などがその例である。Googleのグループから国際会議に参加するために来日したエンジニアは、空き時間に日本の同軸ケーブルメーカーに訪問していたそうだ。このような量子コンピュータを支えるような技術も日本にはたくさん埋まっているだろう。地の利を生かしてこれらの技術を有効活用していくことも重要そうだ。

量子コンピュータがもし現在のコンピュータや自動車産業のような大きな産業へと進化することを夢想するならば、その基礎を支えるコンピュータ工学、半導体工学、自動車工学(機械工学)に相当する、量子コンピュータ工学を育てる必要がある。今後も大規模量子コンピュータに近づくようなブレイクスルーを1つ1つ着実に生み出すような、量子コンピュータ工学者を育てる環境が求められている。

*説明を簡単にするため、+と-の電荷で量子ビットの0と1を表現するとしたが、実際には電荷量子ビットは、クーパー対が一つ余分にある状態とない状態を量子ビットの基底にしている。

トップ画像は Martinis Groupより引用